17. Dezember 2018, Zwiesel. Der Begriff Manufaktur mag 350 Jahre alt sein – aber in den Betrieben dieser Produktionsart steckt oft – oder nach wie vor – eine hohe Innovationskraft. Tja, was verbindet die Koordinaten aus der Überschrift? Lesen Sie selbst: Mein Besuch bei Thomas Koy in der superinnovativen Holzprodukte-Manufaktur „Holz.lieb.ich“ im Bayerischen Wald.

Eine Besonderheit der in Zwiesel ansässigen Holzmanufaktur „Holz.lieb.ich“ ist es, die dort hergestellten Produkte mit den GPS-Koordinaten der Standorte der verwendeten Bäume – die den Rohstoff Holz für Verpackungen, Regale und Anderes liefern – zu bezeichnen. Ist das Produkt fertiggestellt, wird die Angabe der Position aus Längen- und Breitengraden, Minuten, Sekunden und Dezimalsekunden auf die Oberfläche gedruckt. Der Geschäftsführer der Manufaktur Dr. Thomas Koy ist vor Jahren auf die Idee gekommen, um, wie er sagt, ein Zeichen zu setzen.

„Mich ärgert, dass jede Firma, die Verpackungen herstellt im Marketing das Schlagwort sustainability benutzt. Egal, ob es sich um Stahl, Glas oder Plastik handelt, alle reden immer von sustainability. Diese Art von Nachhaltigkeit reduziert sich auf einen Marketing-Begriff. Darum wollte ich sie neu definieren. Wir arbeiten ja nun mal mit diesem natürlichen Rohstoff Holz. Also bin ich von der sustainability zur traceability gekommen.“ Der „Rück-Verfolgbarkeit“.

„Wenn jemand sagt, dass er nachhaltig produziert und arbeitet, dann muss diese Nachhaltigkeit rückverfolgbar sein“, so der Geschäftsführer. Thomas Koy ist von der Praxis, den Standort der verarbeiteten Bäume zu benennen, anhaltend überzeugt. Über diese Besonderheit der Manufaktur „Holz.lieb.ich“ wurde schon mehrfach in Zeitungen, Zeitschriften und auch im Manufakturen-Blog berichtet: Die Kennzeichnung beeindruckt Kunden weltweit und Thomas Koy legt Wert auf die Tatsache, dass „unser Massivholz ausschließlich aus Bayern stammt. Die Forstwirtschaftsbetriebe und Sägewerke müssen angeben, aus welchen Forstwirtschaftsgebieten das Holz stammt. Die Fichten – die wir im Bereich Weichholz verarbeiten – stammen zu 100 Prozent aus Gebieten die maximal 20 Kilometer von unserem Standort in Zwiesel entfernt liegen.“

Harthölzer, wie Buche, Esche, Erle und Eiche kommen aus Qualitätsgründen aus dem Spessart, wobei circa 50 Prozent des verarbeiteten Buchenholzes ebenfalls einem Gebiet mit einem Radius von etwa 20 Kilometern um die Manufaktur in Zwiesel entstammen. „Holz.lieb.ich“, so hat man den Eindruck, ist ebenso wie die Bäume, tief verwurzelt im Bayerischen Wald. Doch es gibt noch eine andere Seite der Manufaktur, deren moderne Hallen inmitten hügeliger Waldgebiete liegen. Man entdeckt sie, wenn man fragt, welche Verbindung zwischen den GPS-Koordinaten N49º03’54“O13º10’6“ und N34º31’41“O69º10’20“ besteht. Erstere bezeichnet den Standort einer Buche, aus deren Holz ein schmuckes Kästchen gefertigt wurde, letztere den der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Afghanistan ist die Heimat von Fani, einem der Angestellten von „Holz.lieb.ich“, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der Herstellung besagter Schatulle beteiligt war. Fani – stämmig und um die 30 Jahre alt – war in Afghanistan Meister im Gewichtheben, bevor es ihn in den Bayerischen Wald verschlug. Dass er als Nicht-Bayer, Nicht-Deutscher und Nicht-Europäer – wahrscheinlich „rückverfolgen“ die in Zwiesel Geborenen Fanis Herkunft in genau dieser Reihenfolge – in der Manufaktur „Holz.lieb.ich“ beschäftigt ist, ist keine Ausnahme.

„Im Betrieb“, so Thomas Koy, „haben wir Mitarbeiter aus neun verschiedenen Nationen. Unter den mehr als 50 Angestellten finden sich Menschen aus Japan, den Philippinen, Afghanistan, China, Mali, Eritrea, Tschechien, Russland und Syrien.“ Welche Gründe gibt es für diese internationale Belegschaft in einer vergleichsweise abgelegenen Region?

„Im Bayerischen Wald haben viele Betriebe das Problem, dass die großen Städte eine Art Sogwirkung auf Fach- und Arbeitskräfte ausüben. Passau, Regensburg und Landshut sind etwa eine Stunde Autofahrt von Zwiesel entfernt. Das BMW-Werk in Dingolfing nennt man im Bayerischen Wald sogar ‚den großen Staubsauger‘.“

Tatsächlich werden laut BMW täglich etwa 13.000 Mitarbeiter mit Bussen an circa 2500 Haltestellen in der gesamten Region eingesammelt und nach Dingolfing zur Schichtarbeit gefahren, – beziehungsweise nach Feierabend wieder nach Hause gebracht.

„Das Problem ist“, erklärt Thomas Koy, „dass BMW sehr gut bezahlt. Ein Helfer bei BMW verdient weit mehr als ein qualifizierter Schreiner im Bayerischen Wald. Darum sieht der Arbeitnehmer erst einmal nur seinen Nettolohn. Doch man muss auch rechnen: Zwei Stunden Fahrt mit dem Bus zur Arbeit und zwei zurück nach Hause. Das bedeutet, den Tageslohn nicht durch acht, sondern durch zwölf Stunden zu dividieren. Das versuchen wir den Arbeitnehmern zu verdeutlichen. Übrigens auch, dass der Freizeitwert in unserer Gegend hoch sein kann.“

Dazu kommt, dass traditionell gerade im Bayerischen Wald viele Familien nebenbei noch etwas Land- oder Forstwirtschaft betreiben. Als Thomas Koy im Jahr 2010 den Betrieb „Holz Liebich“ übernahm, sah er sich auch aus diesen Gründen mit dem Problem konfrontiert, genügend fähige Arbeitskräfte zu finden.

„Als Manufaktur“, sagt er rückblickend, „sind wir von Anfang an sehr offensiv mit dem Thema umgegangen und haben verschiedene Arbeitszeitmodelle angeboten. Der Produktionschef des alten Betriebs wehrte sich anfangs mit Händen und Füßen dagegen. Aber meine Frau hat sich als Thüringerin und Sozialpädagogin durchsetzen können, und so haben wir zum Beispiel Arbeitsplätze geschaffen, die sich zwei Frauen teilen können. Das war im Bayerischen Wald bis zu diesem Zeitpunkt nicht normal. Doch gerade hier können Kinder nur halbtags in die Schule oder den Kindergarten gehen, oder manche Familien, die in einem Mehrgenerationen-Haushalt – ebenfalls typisch für den Bayerischen Wald – leben, haben vielleicht pflegebedürftige Angehörige zu Hause, und dadurch können diese Arbeitnehmer nicht am herkömmlichen Arbeitsmarkt teilnehmen. Aus diesem Grund haben wir gesagt, dann bieten wir eben flexible Arbeitszeitmodelle an, die den Möglichkeiten gerecht werden, die diese Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer haben.“

Schon bald machte sich ein auch weiterer positiver Effekt der neuen Arbeitszeitmodelle bemerkbar. „Und siehe da“, sagt Thomas Koy. „Gerade diese Arbeitsplätze wurden effizienter. In zweimal vier Stunden wird von zwei Leuten schneller produziert, als von einem in acht Stunden, der zwischendurch auch mal ‚Lecks‘ hat.“

Der innovative Umgang der Manufaktur mit den Fragen der Arbeitsplatzvergabe und Gestaltung führte schon bald dazu, dass die Herkunft der Menschen, die dort Beschäftigung fanden, internationaler wurde. „Im Bayerischen Wald ist es sehr schwierig, junge Leute zu finden, die bei uns arbeiten wollen. Durch die Tätigkeit meiner Frau – die als Sozialpädagogin Flüchtlinge betreut – fanden viele von ihnen einen Weg in die Manufaktur.“

Bei einer derart internationalen Belegschaft stellt die Kommunikation eine der größten Herausforderungen für einen reibungslosen Ablauf der Produktion dar. Denn Menschen, die gemeinsam etwas herstellen, müssen miteinander kommunizieren, – verbal und auch schriftlich in einer Sprache, die möglichst alle verstehen.

„Die Leute“, sagt Thomas Koy, „die in der Manufaktur arbeiten wollen, sollten willens und dazu in der Lage sein, die deutsche Sprache zu lernen. Das ist für uns wichtig, weil die Integration am Arbeitsplatz mit der Sprache beginnt. Die Basis der Kommunikation muss gegeben sein. Punkt.“ Das Erlernen einer Sprache – zum Teil in einer, demjenigen bis dahin unbekannten Schrift – ist jedoch ein relativ aufwendiger Lernprozess. „Klar,“ räumt Koy ein, „ist das auch alles learning by doing und braucht seine Zeit.“

Um das an einem Beispiel zu veranschaulichen, erzählt er, wie er eines Morgens einen Aushang am Schwarzen Brett des Betriebes befestigte. Fani, der Afghane, stellte sich neben ihn und machte mit seinem Smartphone ein Foto des Blattes. Auf die Frage, warum er dies tue, gab er Thomas Koy zu verstehen, dass er den auf Deutsch verfassten Aushang nun mittels eines Übersetzungsprogramms ins Farsi übersetzen ließe. Technik und Digitalisierung helfen also auch im Kleinen, auf einer individuellen Basis, bei der Zusammenarbeit in der Manufaktur.

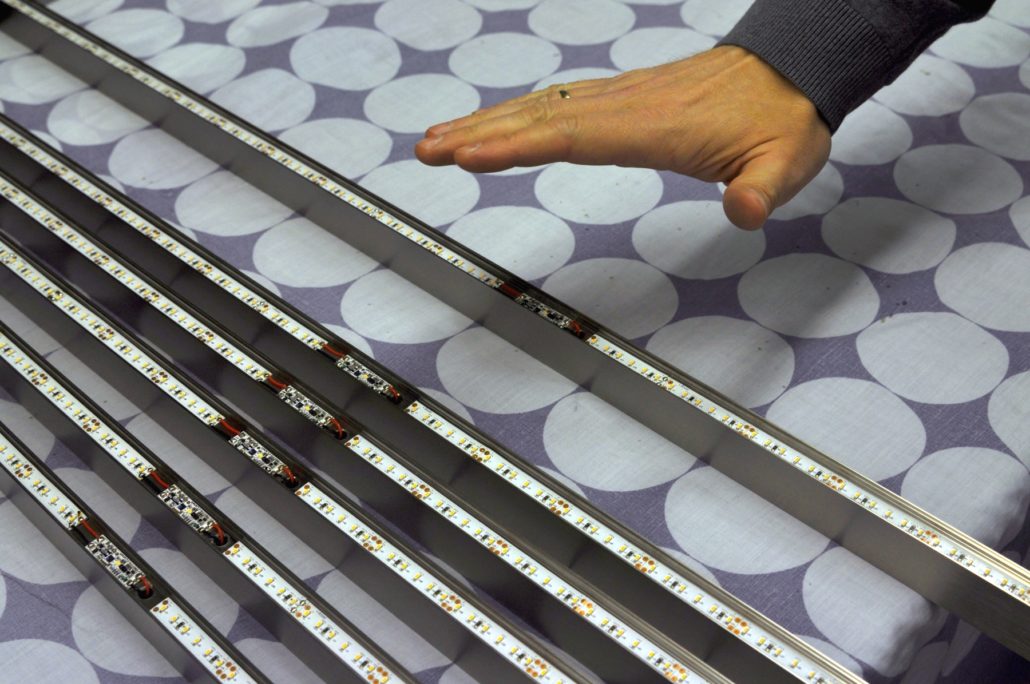

Thomas Koy sieht „Holz.lieb.ich“ als eine hochmoderne „Manufaktur 4.0“: „Gerade durch unserer hohe Internationalisierung in der Arbeitnehmerschaft und den immer weiter steigenden Kosten, wie sie eine Manufaktur mit einer großen Zahl an Arbeitnehmern und den damit verbundenen Lohnkosten nun einmal hat, muss ich mir etwas überlegen, wie ich die Manufaktur 4.0, sprich das digitale processing dazu nutze, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren. Beispielsweise ist es für viele unserer Arbeitnehmer einfacher mit einem RFID-Chip [die Daten eines Radio Frequency Identification-Chips lassen sich mit geringer Energie auslesen; RFID-Chips sind beispielsweise im Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland zu finden] an ein Terminal zu gehen, um die Arbeitszeit zu erfassen. Aber wir gehen nun noch einen Schritt weiter: Wir werden mit einer speziellen Software die komplette Arbeitsvorbereitung und Durchführung in der Manufaktur digitalisieren.“

Thomas Koy hat sein berufliches Leben der Holzmanufaktur Holz.lieb.ich und deren Weiterentwicklung verschrieben

…unter anderem integriert die Holzmanufaktur sehr erfolgreich Migranten – wie Fani aus Afghanistan – in den Bayerischen Wald

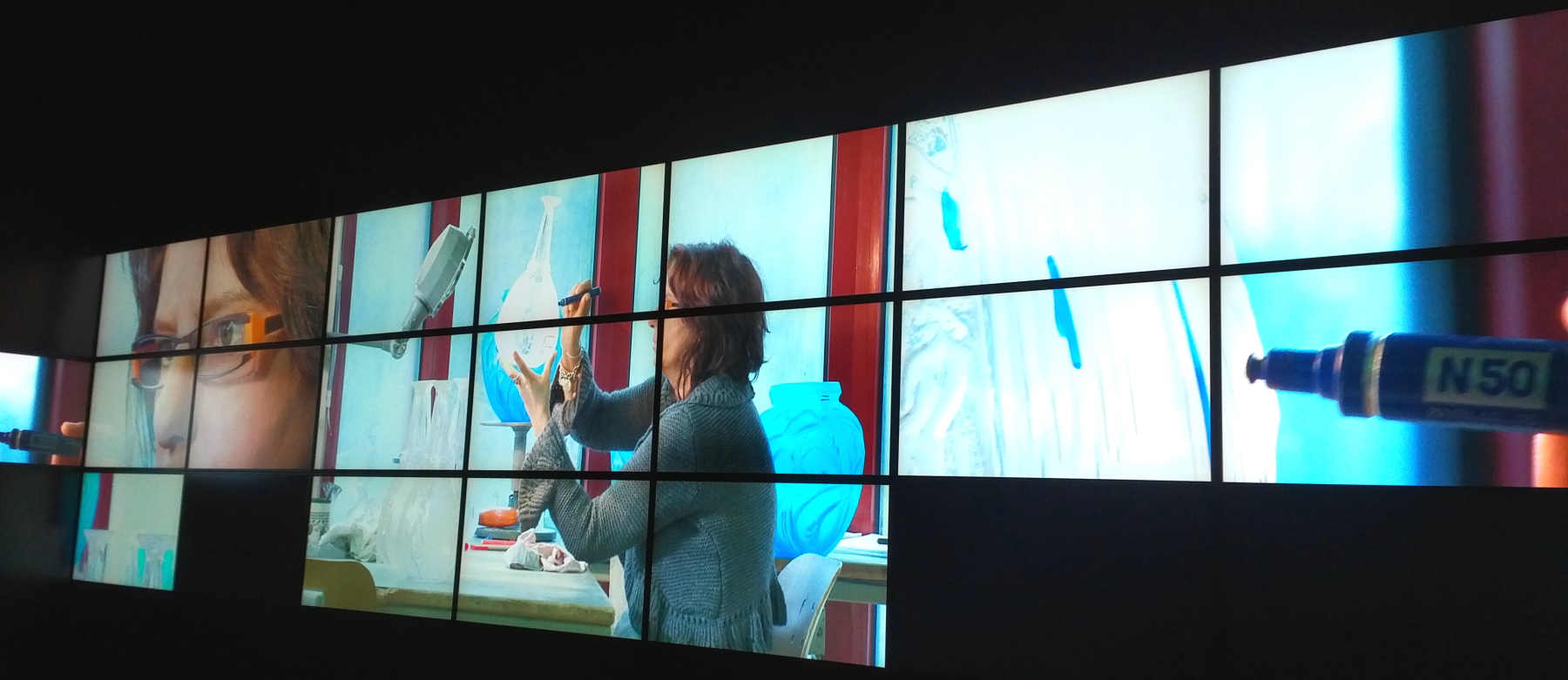

Fani beim Tackern von eleganten Geschenkverpackungen, dem Hauptprodukt von Holz.lieb.ich

Dazu muss gesagt werden, dass die acht neuen Produktionshallen von „Holz.lieb.ich“ zu beiden Seiten einer Achse angelegt sind, die die Funktion einer Straße in der Produktion übernimmt. Ist ein Arbeitsschritt beendet, wird das Material in den Mittelgang befördert und von dort zur Weiterbearbeitung in der nächsten Halle abgeholt.

„Wir werden in den kommenden zwei Jahren in allen Hallen Terminals installieren“, erläutert der Geschäftsführer. „In der Verwaltung wird jeder Auftrag digital erfasst, auf alle Hallen und Arbeitsschritte heruntergebrochen und an den entsprechenden Maschinen hinterlegt. Dann muss der Maschinenbediener nur noch ans Terminal gehen, seinen Namen eingeben und seinen Chip daran halten, und wir wissen, wie lange er für wie viel Stück gebraucht hat. Bislang schreibt der Mitarbeiter diese Angaben auf die rote Arbeitskarte, aber für manch einen ist es schwierig, das auf Deutsch zu schreiben. Doch diese Daten sind die Basis unseres Deckungsbeitrags. Mit der Digitalisierung wird es einfacher.“

Die Manufaktur hat aber nicht nur Mitarbeiter aus allen Teilen der Welt, sondern auch eine Vielzahl internationaler Kunden, die wiederum von dem globalen Mikrokosmos der tief im Bayerischen Wald entstanden ist, profitieren.

„Wir liefern in 37 Länder“, sagt Thomas Koy. „Wenn uns Kunden aus dem Ausland besuchen, beeindruckt sie auch unsere internationale Belegschaft. So etwas haben sie definitiv nicht im Bayerischen Wald erwartet. Als ich mit dem Eigentümer einer Firma aus Iran durch den Betrieb ging, konnte ich ihm Mitarbeiter vorstellen, die Farsi sprechen, mit denen er sich dann auf Farsi unterhalten konnte. Oder, ein weiteres Beispiel, alle zwei Jahre besucht uns ein Kunde aus Japan. Neuerdings arbeitet auch eine Japanerin in unserer Manufaktur. Jetzt bekommt er seine E-Mails nicht mehr auf Englisch, sondern auf Japanisch.“

Thomas Koy ist stolz darauf, weltweit Kunden – und auch Mitarbeiter aus aller Welt – zu haben. Bevor er vor acht Jahren in Zwiesel ansässig wurde, arbeitete er für ein großes Unternehmen in der Schweiz und kam selbst als Außenstehender in den „Woid“.

„Dieser kulturelle Wandel wird auch an meiner Person deutlich“, beschreibt er seine Erfahrung. „Als ich 2010 hier ankam, schauten die Menschen skeptisch. Ich war Preuße – noch dazu mit einem Doktortitel – der vorher in der Schweiz gelebt hatte. Manchmal habe ich gedacht, dass die Einheimischen darauf warteten, dass ich anfange Bayerisch zu sprechen. Aber ich berlinerte weiterhin und trug auch keine Tracht oder ließ mir einen Gamsbart wachsen. Und dadurch beginnt dann mit Kunden und Menschen schnell ein sehr persönliches Gespräch, weil sie fragen: ‚Was hat sie denn hierher verschlagen?‘ Später wurde ich sogar Botschafter Niederbayerns.“

In diesem Fall kann man also von einer erfolgreichen Integration sprechen. Wahrscheinlich auch darum, hat Thomas Koy ein Bewusstsein dafür entwickelt, was dies für seine ausländischen Mitarbeiter bedeuten kann.

„Fani, der afghanische Gewichtheber“, sagt er. „Ist eigentlich ein Paradebeispiel mustergültiger Integration. Er kam als Analphabet hier her, heute kann er Farsi lesen und spricht ein gutes Deutsch. Er wird von anderen Mitarbeitern an den Wochenenden eingeladen und trainiert weiter als Gewichtheber in einem regionalen Verein. Der Fani arbeitet fleißig und hat sich bei uns dazu qualifiziert, dass er in jeder der acht Hallen einsetzbar ist und zwei Maschinen selbstständig bedient. Er ist mittlerweile Maschinenführer und hat Deutsche als Helfer. Das ist Hammer!“

Leider hat der Afghane Fani seit einiger Zeit ein Problem. Ihm droht die Abschiebung nach Kabul, weil er bei seiner Einreise nach Deutschland nicht alle erforderlichen Dokumente präsentieren konnte. Auf einem Personaldokument fehlt ein Passbild und es ist schwer, einem deutschen Verwaltungsbeamten klar zu machen, dass solche Papiere in dem kriegs- und bürgerkriegsgeplagten Land am Hindukusch sehr einfach zu verlieren, und nur sehr schwer wieder zu beschaffen sind. Thomas Koy hat deswegen bereits an den Regierungspräsidenten geschrieben.

„So etwas regt mich auf“, sagt er. „Auf der einen Seite wird immer gesagt, dass wir Fachkräfte brauchen, auf der anderen Seite soll gerade Fani abgeschoben werden.“

Sein Wissen um die Problematik zeigt, dass dem Geschäftsführer von „Holz.lieb.ich“ der Zusammenhang zwischen der Teamfähigkeit der Mitarbeiter und der Produktivität des Betriebs, bewusst ist. Dies und eine umfassende Digitalisierung, die viele Arbeitsschritte erleichtert, sind ein überaus moderner Ansatz für die Produktion in einer Manufaktur. In diesem Fall ist es also die Arbeit in der Manufaktur, die eine Buche aus dem Bayerischen Wald mit einem Menschen aus Afghanistan verbinden kann.

An eine Sache, sagt Thomas Koy, müsse er sich aber erst gewöhnen. Wenn ein Syrer „Passt scho“ in bayerischem Dialekt zu ihm sagt, kling das immer noch ungewohnt. Aber auch dafür hat er eine Erklärung parat: „Über die Linguistik kann man eben auch Teamfähigkeit unter Beweis stellen und nach außen leben.“ Wahrscheinlich ganz besonders in Bayern.

Fotos: Martin Specht