Eckard Christiani: „Ist die Art und Weise, wie wir leben, die richtige?“

26. August 2022, Berlin. Er glaubt an das Nachhaltigkeits-Thema Manufaktur. Entwickelte eine Konzeption für eine eigene Manufakturen-Zeitschrift, fertigte einen Prototypen, reiste auf der Suche nach Partnern durch die Republik – aber der Mut der Manufakteure war nicht da. Jetzt ist Eckard Christiani von der Designagentur Quintessense mit seinem neuen Projekt unterwegs: der Bücherreihe ‚Morgen – wie wir leben wollen‘. Bücher mit den Schwerpunkten Ernährung, Wohnen, Gesundheit, Medien, Mobilität, Digitalisierung, in denen er eine Vielzahl von Interviews abdruckt, die er unter der Überschrift Nachhaltigkeit und Zukunft geführt hat – mit Fachleuten, Politikern und Prominenten. Und einem Jeden von uns steht die Möglichkeit offen, diese Bücher zu kaufen und die Ideen und das Wissen verbreiten zu helfen. Zeit für ein Gespräch.

Lieber Herr Christiani, wie kam es denn zu der Bücherreihe ‚morgen‘?

Schon als Student wollte ich Bücher machen. Es war immer mein Ziel, Bücher zu gestalten und herauszubringen, die komplexe Inhalte auf attraktive Art und Weise transportieren. Ich wollte nichts weniger, als das Buch neu erfinden. (lacht)

Als dann die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Fahrt aufnahm, wurden viele Kunden-Projekte auf Eis gelegt, und ich hatte plötzlich enorm viel Zeit! Da dachte ich mir: Wenn Bücher machen, warum nicht jetzt?

Im Urlaub in Österreich kam mir die Idee zur Buchreihe morgen – wie wir leben wollen. Durch die Corona-Pandemie begannen alle nachzudenken, das Leben änderte seine Richtung und alles wurde plötzlich auf den Prüfstand gestellt: Ist die Art und Weise, wie wir leben, die richtige? So habe ich mir für die erste Staffel der Reihe zwölf Themen überlegt, die für uns gesellschaftlich wichtig sind und über die ich mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sprechen und nachdenken wollte.

Inzwischen sind vier Bücher erschienen.

Ja. Zu den Themen Ernährung, Medien, das weite Feld Umwelt und Wohnen. Zur Buchmesse in Frankfurt erscheint Band 5 zum Thema Gesundheit. Dann folgen Mobilität, Gartenbau und Landwirtschaft sowie Digitalisierung. Ich bin sehr neugierig unterwegs! Aber ich kann mir das natürlich nicht alles selbst ausdenken; also habe ich mir für jedes Thema, jedes Buch zwölf Expertinnen und Experten gesucht: Menschen, die dazu etwas zu sagen haben – auch mal Prominente oder Politikerinnen und Politiker. Diese Gespräche sind für mich der eigentliche Kick, der eigentliche Antrieb, diese Bücher zu machen. Ich habe bislang auf diesem Weg mit 65 Menschen gesprochen, die richtig etwas zu erzählen hatten und die ich sonst nicht so ohne weiteres kennengelernt hätte. Es ist also auch ein bisschen egoistisch.

Nein, da würde ich widersprechen – das ist nicht egoistisch. Das ist doch wie mit meinem Manufakturen-Blog: Auch sie stellen ja ihre Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung und zur Diskussion. Es ist ja kein Gesetz, dass Arbeit nicht weiterbilden oder spaßmachen darf. Irgendetwas stößt man auch immer an oder bewegt etwas weiter – auch wenn man es nur in seltenen Fällen erfährt.

Es gab unglaublich spannende Gespräche – auch mit Prominenten wie Schauspieler Hannes Jaenicke, den ich zwischen seinen Krimi-Drehs in Amsterdam während seines Frühstücks interviewen durfte. Oder mit Renate Künast im Bundestag, mit „Mr. Media“ Thomas Koch oder mit Barbara Becker. Aber natürlich waren auch die Gespräche mit weniger bekannten Koryphäen wie Professor Glaubrecht aus Hamburg hochinteressant. Er hat kürzlich ein Buch mit sage und schreibe tausend Seiten herausgebracht: „Das Ende der Evolution“. Da geht es um das drängende Problem des Artensterbens. Wirklich lesenswert.

…die Bücher der morgen-Reihe

Fassungslos ließ mich ein Gespräch mit Moritz Riesewieck für das Medien-Buch zurück. Wir sprachen darüber, was Menschen alles anstellen, um unsterblich zu werden – oder was, um ihre Liebsten weiterleben zu lassen. Das Thema: „Unsere digitale Seele“. Was wird aus unseren Daten nach unserem Ableben?

Ich habe für mich eine Nachlassverwalterin bestellt. Ich hatte auch überlegt, ob ich für meine Eltern – im Jahr 2020 verstorben – eine Erinnerungs-Homepage einrichte; aber hätten die das gewollt?

Es gibt in den USA einen Mann, der seinen erkrankten Vater immer und immer wieder interviewt und nach dessen Tod eine virtuelle Person – den Dad-Bot – programmiert hat, mit der er und seine Mutter sich seitdem immer mal wieder austauschen können.

Das gibt es als Projekt auch mit den letzten noch lebenden Holocaust-Überlebenden – das ist für solche Zwecke des eindringlichen Erlebens bestimmt noch spannender, als nur Video-Interviews. Andererseits tritt uns so via Avatar jetzt auch ABBA entgegen…

Trauerarbeit ist wichtig. Und sie sollte nicht verhindert werden, weil man ständig im virtuellen Kontakt verharrt.

Fünfzehn Uhr ist sonntags immer Kaffee mit Papa.

Genau. Ich weiß es nicht.

War es schwierig an die Gesprächsteilnehmer heranzukommen?

Nein. Es ist mir nur zweimal passiert, dass potentielle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nach der Auflage des Buchreihe gefragt haben: „Wie hoch? 3000 Stück? Nein, dafür habe ich dann doch keine Zeit.“ – Da denke ich: Die haben schon ihre Bühne – und brauchen meine nicht.

Die allermeisten machen mit. Manches Mal ist es schwierig einen Termin zu finden. Aber das ist ja auch normal. Wer etwas zu sagen hat, wird nicht nur von mir gehört.

Wie bringt man denn eine Auflage von 3000 Stück unter die Menschen?

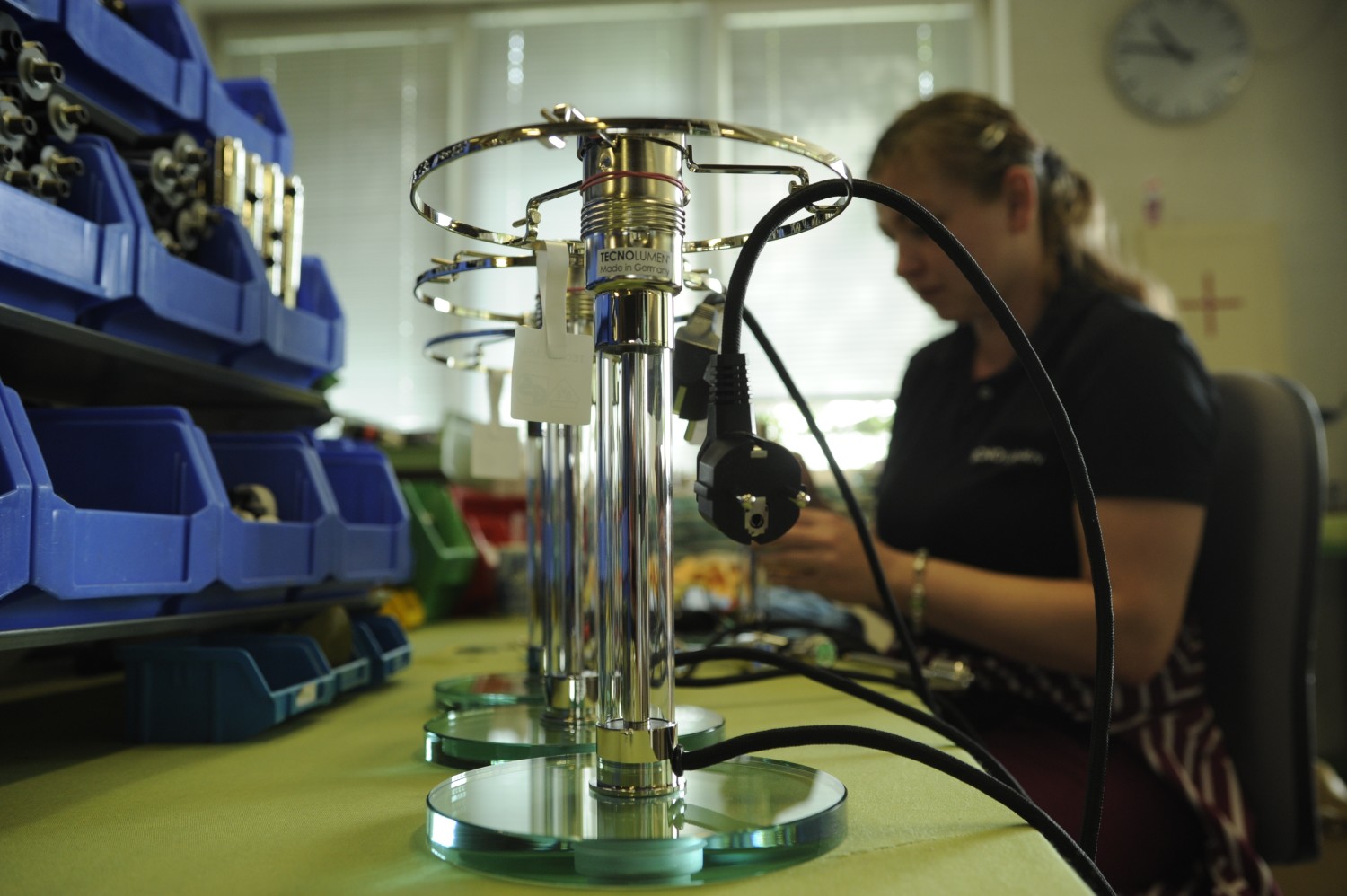

Zunächst ist die Buchreihe als Corporate Publishing-Projekt für die Buchbinderei Integralis in Hannover in Leben gerufen worden. Integralis will damit zeigen, welch tolle Bücher sie dort produzieren können. Eine weitere Auflage geht direkt in den Buchhandel. Das heißt, man kann die Bücher ganz normal in der Buchhandlung bestellen. Oder direkt beim Verlag.

Man kann aber auch als Unternehmen diese Bücher für sich entdecken und sagen: Ich möchte mich auch auf diesen Zukunftsfeldern präsentieren. Und: Ich lasse die Reihe von Herrn Christiani für meine Unternehmung individualisieren – an mein Corporate Design anpassen – und verschenke sie an meine Kunden, um mit diesen in einen Dialog zu treten. Man kann sein eigenes Cover bekommen, sein eigenes Vorwort oder sogar ein eigenes Kapitel. Hochwertigkeit spielt in der Produktion eine besondere Rolle.

Deswegen sind die Bücher auch so schön verarbeitet.

Genau. Aber gleichzeitig ist es ein Commitment und Statement, wozu sich solch ein Unternehmen bekennt und was es umtreibt. Wie gehen wir in die Zukunft? Ein einfaches ‚weiter so‘ – wohl eher nicht.

Sind die Bücher radikal genug? Oder wollen sie garnicht radikal sein?

Es sind keine Kampfschriften. Es geht vielmehr um Fragen und Zukunftsideen, die ich interessant finde und über die ich mir Gedanken machen will.

Im Gesundheitsbuch geht es auch einfach um Wissensvermittlung: Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Oder: Wo geht es mit der Wissenschaft hin? Im Gespräch mit der Herzchirurgin Dilek Gürsoy rede ich über das Verpflanzen von Kunstherzen, mit Alexandra Renkawitz über die Frage, wie wir unser Mikrobiom im Darm gesund halten oder mit Professorin Claudia Traidl-Hoffmann über die körperlichen Auswirkungen der Klimaveränderungen. So bekommen wir eine Vorstellung von der Zukunft und ihren vermuteten Notwendigkeiten.

Wichtigste Erkenntnis aus ihrem Gesundheitsfragen-Buch?

Es gibt keine Geheimrezepte für ein langes gesundes Leben. Aber morgens eine frischgepresste halbe Zitrone in warmem oder kaltem Wasser in kleinen Schlucken zu trinken – das empfehlen alle. (lacht)

Fotos: Martin Specht, Verlag