Die Eisenhütte in Augustfehn

28. Januar 2025, Augustfehn. Fahrt durch Ostfriesland nach Osten. Flaches Land. Ganz flaches Land. Grünland, ab und an ein Wäldchen. Kühe, Schafe, Pferde – das Reich von Carmen und Tamme Hanken, den berühmten Tier-Chiropraktikern, dem „Knochenbrecher“ aus Filsum. Sowie Ottifanten – und dessen Erfinders Otto Waalkes, dem Komiker aus Emden. Die Landschaft nennt man ‚Marsch‘. Gibt es eine Bodenerhebung – dann ist es gerne ein Deich. Kleine Straßenbrücken sehen aus, als wären sie von van Gogh gemalt, sie führen über die Entwässerungs- und Torfkanäle, mit deren Bau das lange unwirtliche Binnenland – norddeutsche Moorlandschaften eben – trockengelegt wurden. Dazu gehörte auch die Gründung vieler Ortschaften während des 30jährigen Krieges, der sogenannten „Fehndörfer“, die als Kolonien gedacht wurden, den Torfabbau zum Brennen und Düngen fördern und der Lebensmittelerzeugung dienen sollten. Und auch für Sonstiges. Eines dieser Dörfer im Osten dieser Landschaft – genaugenommen auf der östlichen Grenze dieser Region und als erstes schon von der Verwaltung im Landkreis Ammerland liegend – ist die Gemeinde Augustfehn, allerdings erst im Jahr 1850 gegründet und mit dem Namen des Oldenburger Großherzogs Paul Friedrich August ausgestattet. Herausragend steht in ihm ein schöner Wasserturm. Er gehört zu „Sonstiges“: zur ‚Eisenhütte Augustfehn‘, einer ehemals großen Manufaktur mitten im Torfland.

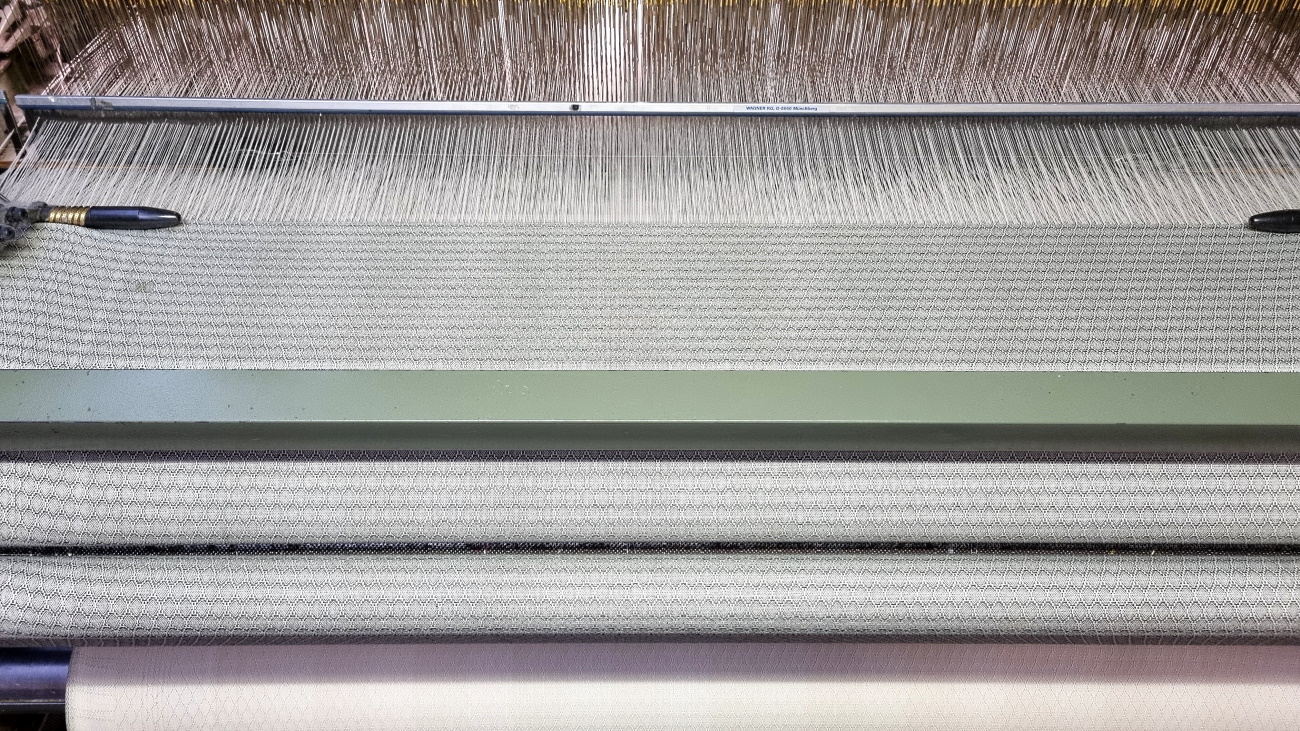

Das Eisenhütten-Werk war der Plan zweier Männer aus Oldenburg – eines Herrn Schutze und eines Herrn Bley. Diese begründeten schon sechs Jahre nach Augustfehns Erscheinen auf den Landkarten die ‚Oldenburgische Eisenhütten-Gesellschaft zu Augustfehn‘ – Zweck: Errichtung einer Eisengießerei und eines Emaillierwerkes, darüberhinaus eines Puddelwerks sowie eines Walzwerks. Puddelwerk? Einfach beschrieben geht es in ihm darum, aus Roheisen mit dem Glühen und Schmieden über Steinkohle stabileres Schmiedeeisen herzustellen, ein Vorläufer des Stahls, der ja viel haltbarer und vor allem auch elastischer als Gusseisen ist. Und im Walzwerk stellt man dann Bleche daraus her. Beim Emaillieren wird es mit einer Glashaut überzogen und gegen Rost geschützt.

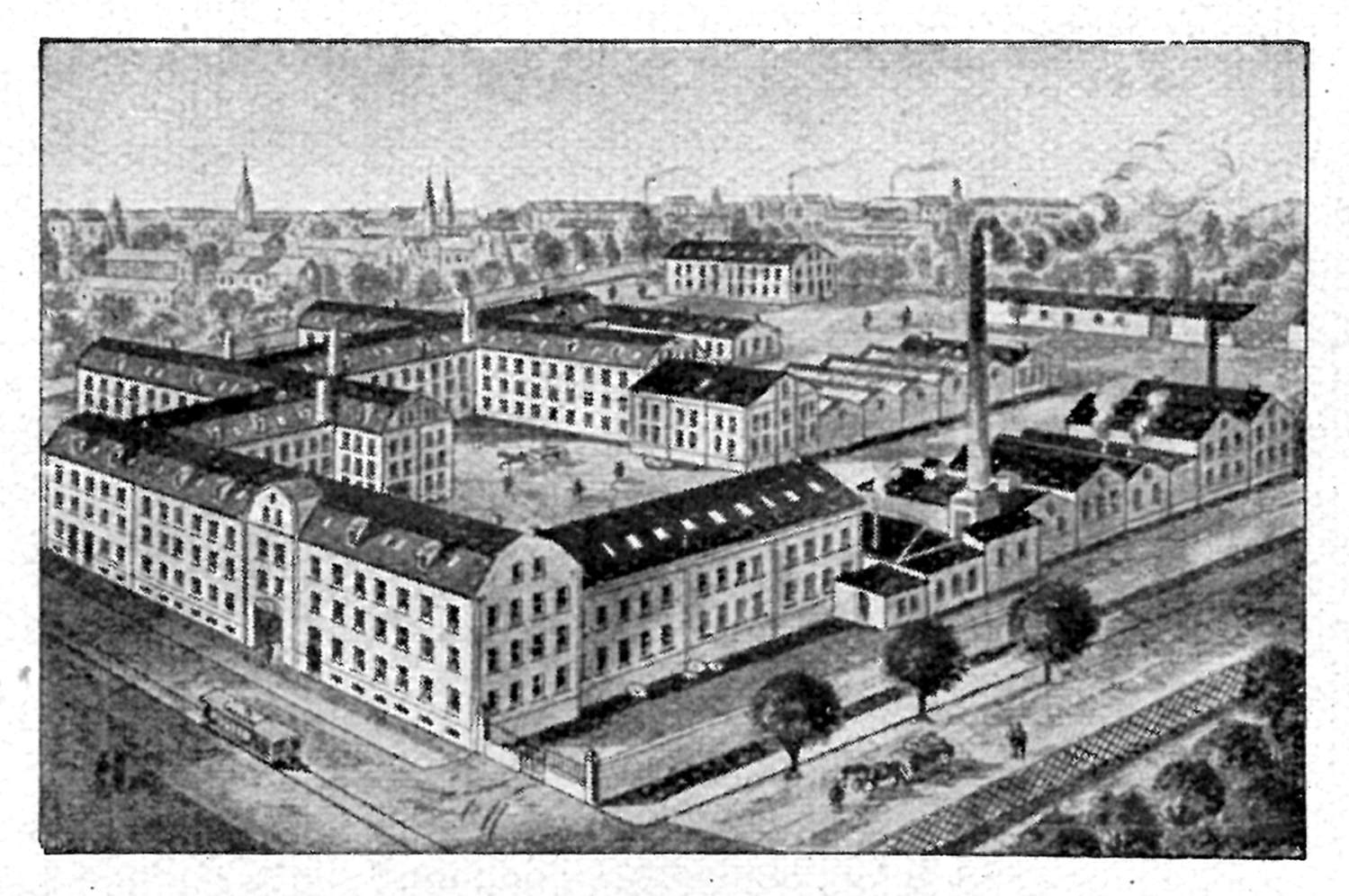

Richtig Aufschwung nahm die erfolgreiche Gründung mit dem Bau der Eisenbahnstrecke von Oldenburg nach Leer in den 1870er Jahren – die Eisenhütte erhielt einen eigenen Anschluss. Um das Jahr 1880 hatte sie bereits 300 Mitarbeiter, davon ein Teil als Saisonarbeiter aus den Torfbetrieben, viele jedoch zugewandert aus Westfalen und anderen Teilen des Deutschen Reiches. Typisch Gründerzeit – Aufschwung allerorten. Reichsgründung, Eisenbahn, Bankwesen haben es gemacht. Eisen und Stahl wurden allerorts gebraucht: als Träger im Bau, für Brücken, Schiffahrt und den Eiffelturm.

Im neuen Jahrhundert wird die Eisenhütte zweimal verkauft: an die Warsteiner Grubenwerke und später nach Schlesien. Die Eisenhütte spezialisiert sich auf Artikel zum Einsatz in Gaswerken. Im Jahr 1911 wird der heute noch stehende Wasserturm und das Kesselhaus gebaut.

„Augustfehn i(m) O(ldenburgischen) – Eisenhütte“ – Postkarte am Beginn des 20. Jahrhunderts mach dem Bau des Wasserturms (r.) im Jahr 1911

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise gerät auch die Eisenhütte in Schwierigkeiten – nach zwei Jahren Kurzarbeit ist Schluss, das Werk wird im Jahr 1932 stillgelegt.

Vier Jahre später nochmal ein Aufwallen: aus der Eisenhütte wird ein Depot der Werft der Kriegsmarine in Emden. Das trägt natürlich nur neun Jahre.

Die Hallen und Gebäude dienen nach Kriegsende verschiedenen Zwecken: als Lager, der Post – und das Kesselhaus einer Freikirche für acht Jahre als Gotteshaus.

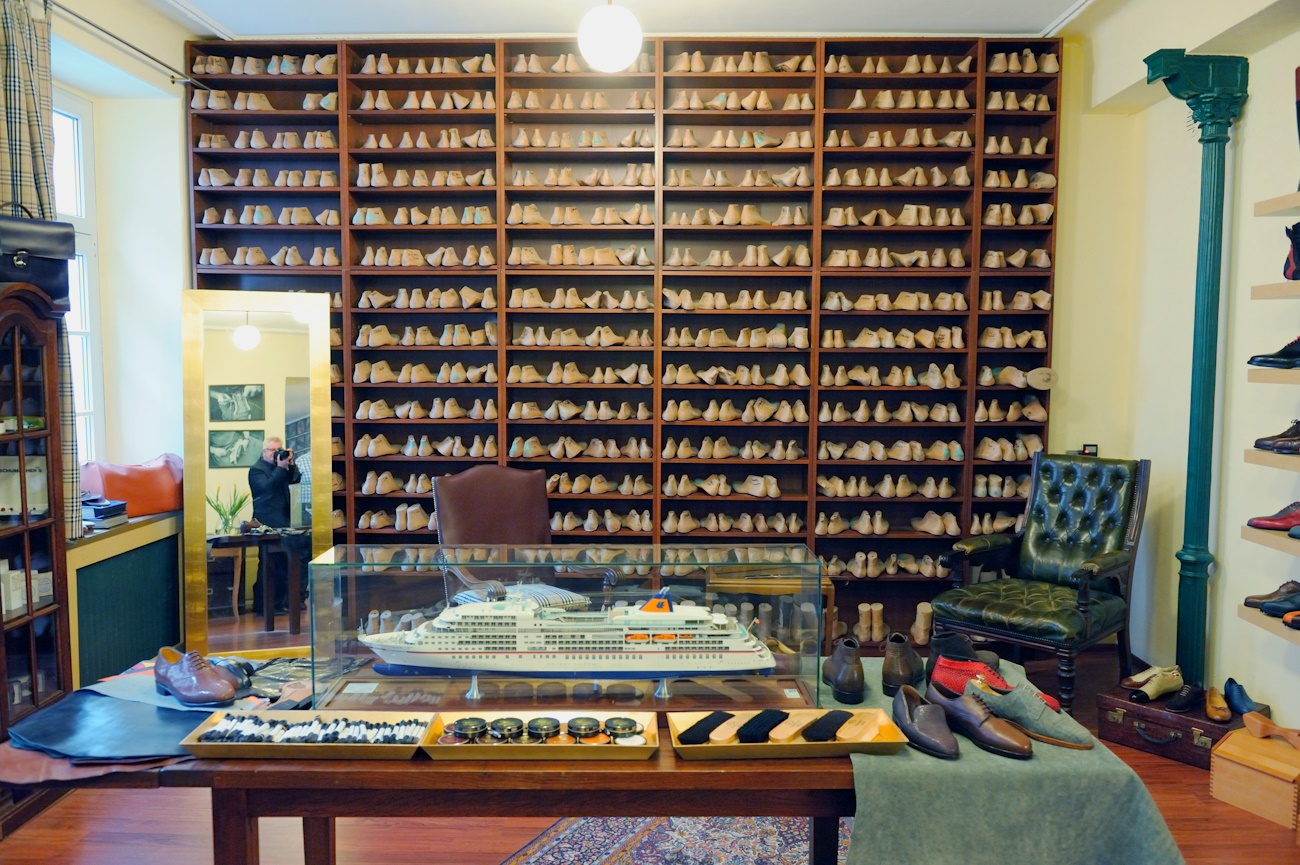

Im Jahr 1967 zieht die Bundeswehr ein, die Eisenhütte bleibt Lager. Die Liegenschaft wird nach deren Auszug im Jahr 2003 vom Bundesvermögensamt an die Kommune verkauft, Kesselhaus und Wasserturm erwerben im Jahr 2010 das Unternehmer-Paar Anke und Dieter Börjes (Harley-Davidson-Händler und Reparateure), die daraus ein Restaurant und Ausstellungsräume für den Eisenhütte-Kultur-Verein machen. Ein Besuch – lohnenswert.

Manchmal bleibt von einer Manufaktur – eben immerhin ein Baudenkmal, als ‚Niedersächsisches Industriedenkmal‘ sogar an der Autobahn mit einem braunen Sehenswürdigkeit-Schild ausgewiesen.

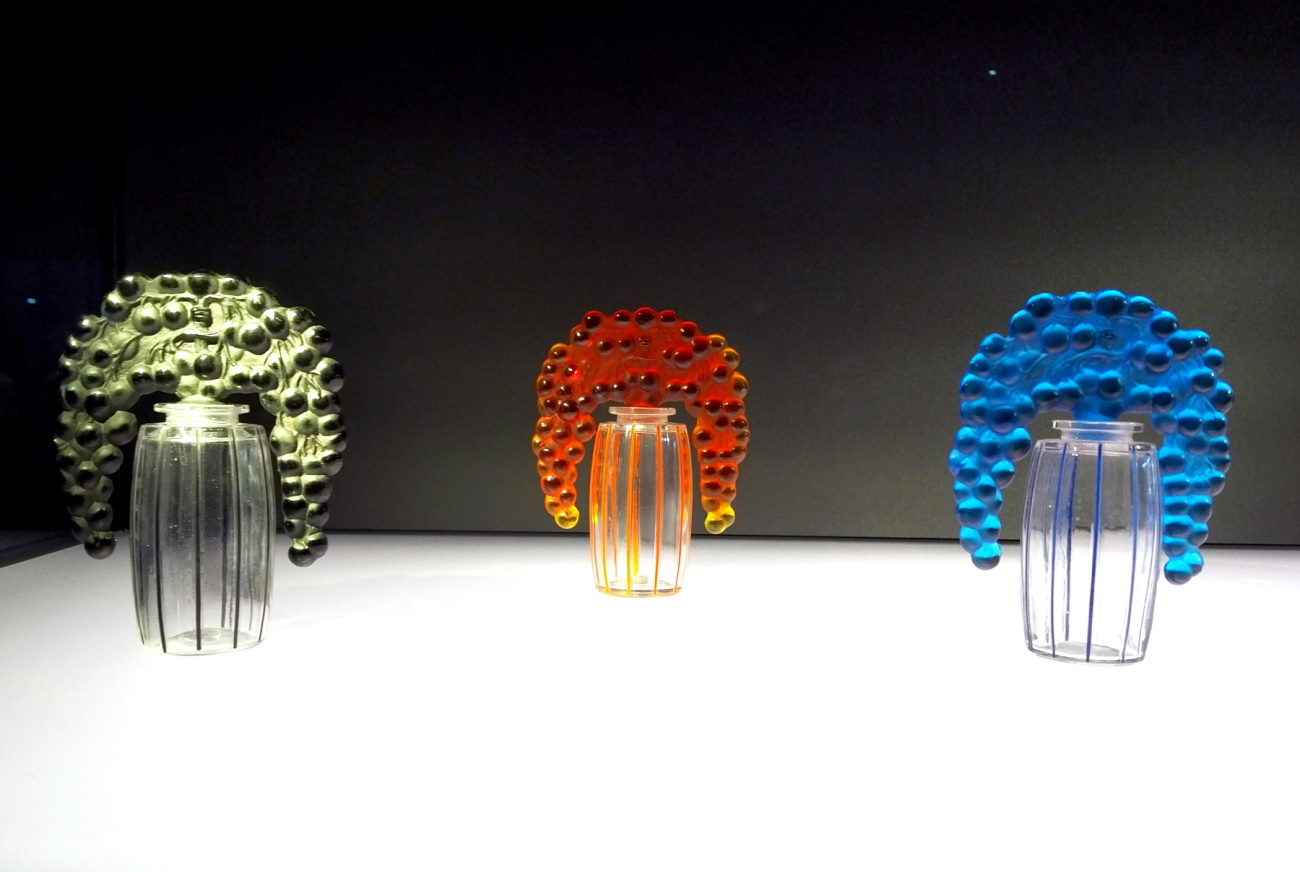

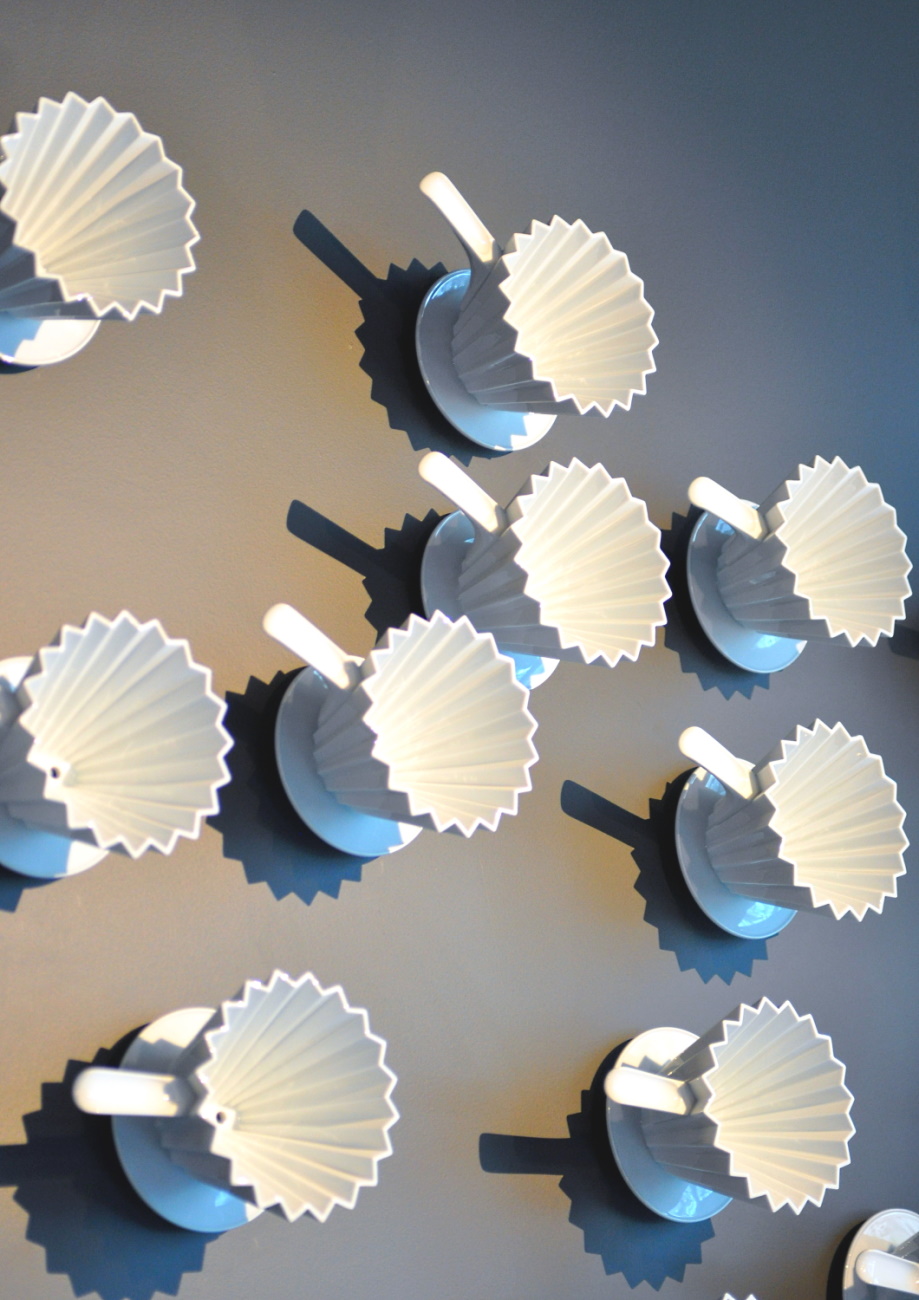

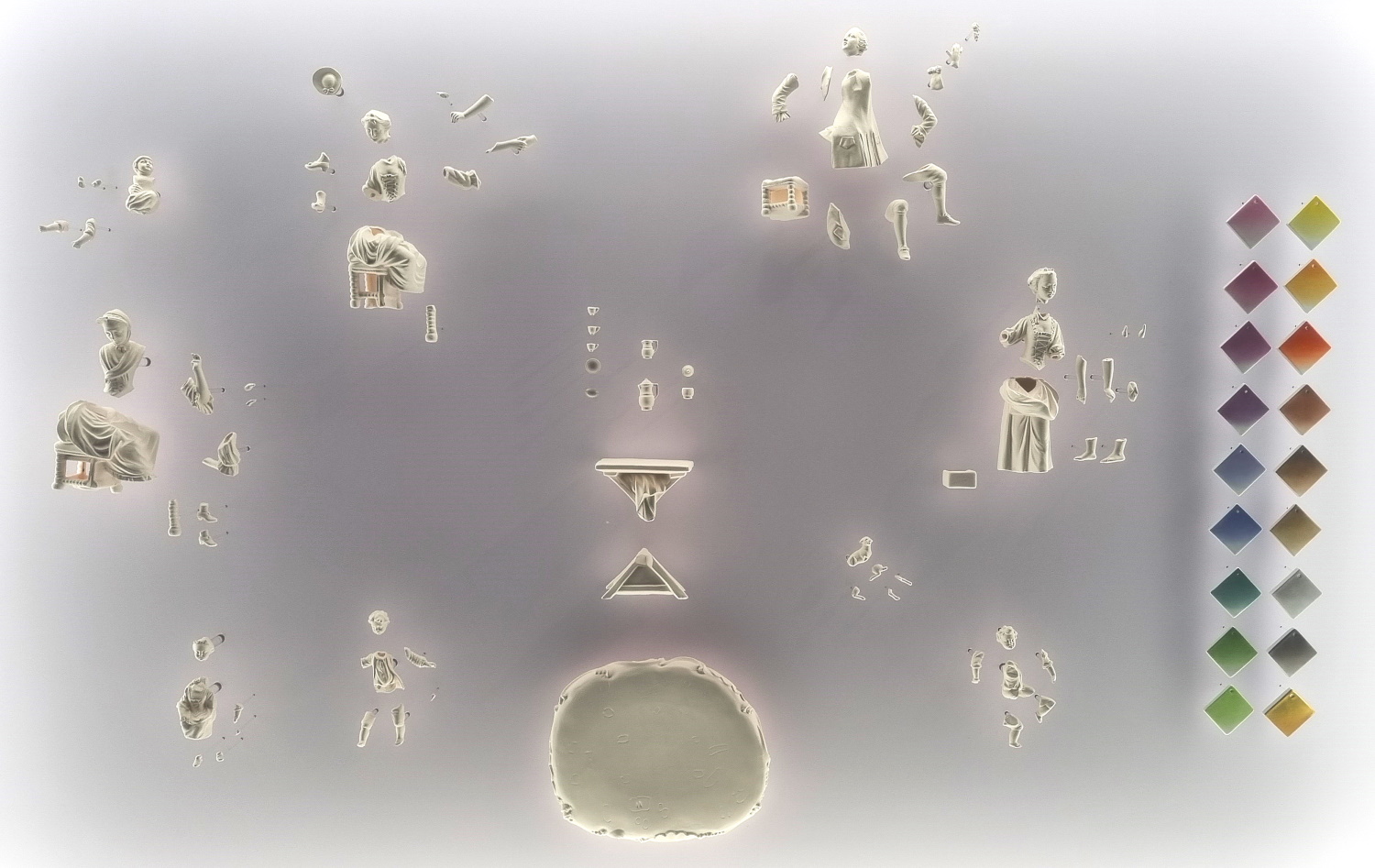

Das Kesselhaus der früheren Eisenhütte beherbergt jetzt ein Restaurant, Ausstellungsräume und eine Außenstelle des Standesamtes – Ausstellungs-Information zum ‚Manufakturen-Blog-PopArt-Projekt‘ im Jahr 2023

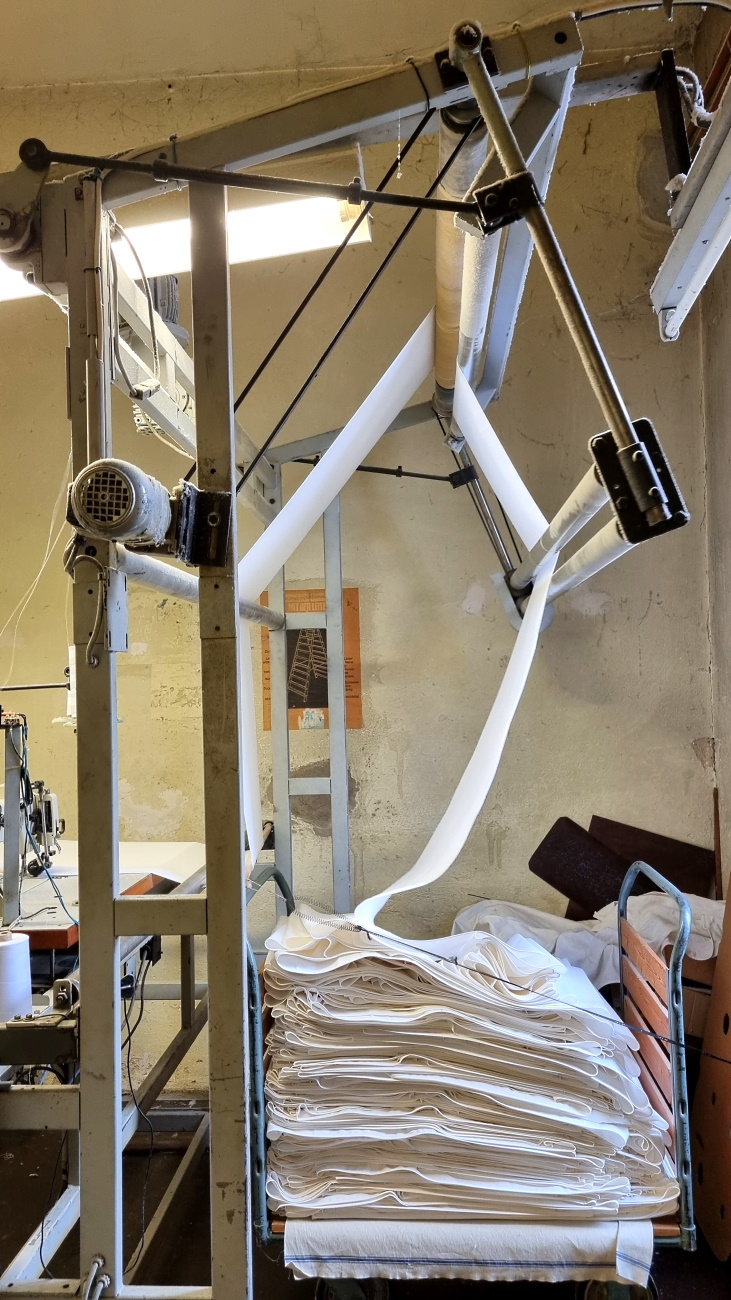

Kesselhaus-Relikte im heutigen Restaurant

Fotos: Eisenhütte, Wigmar Bressel