Cornelia Dotschat: Die Unternehmerin bietet ihren Manufaktur-Kaffee jetzt auch in Kapseln für Nespresso-Maschinen an

23. November 2016, Lilienthal. Seit kurzem gibt es Manufakturkaffee aus Cornelia Dotschats Rösterei de koffiemann für das Nespresso-Kapsel-System. Ein Besuch bei der innovationsfreudigen Unternehmerin im niedersächsischen Lilienthal direkt vor den Toren Bremens.

Die Immobilie ist wirklich schmucklos-schlicht. Ein Zweckbau im Gewerbegebiet Moorhausen. Genaugenommen eine Produktionshalle mit eingeschobenen Büros und einem Besprechungsraum, Labor und Hochregallager. Aber der feine Röstgeruch verrät sofort: Hier ist man richtig auf der Suche nach dem prämierten Kaffeeröster de koffiemann – und Cornelia Dotschat, der Gründerin.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das weiß jeder. Und unter Lehrjahre kann man subsummieren, wenn ein Unternehmen erst sieben Jahre alt ist, sich kräftig entwickelt, derzeit schon 14 Mitarbeiter hat – und man noch nicht weiß, wo es die aufregende Reise einmal hinführt. Das Portfolio des eigenen Angebots schon groß ist – aber noch nicht vollständig. Wenn man zwar Träume hat, wie alles einmal aussehen soll – aber noch nicht weiß, ob der Standort dann richtig ist. Und dann investiert man eben schon gar nicht in Bauschmuck.

Cornelia Dotschat ist mit Kaffee aufgewachsen. Ihr Vater Helmut ist schon ewig selbständig im Kaffeehandel. Trotzdem ging sie erst einmal zur Kreissparkasse, wurde studierte Sparkassenfachwirtin in Hannover, stieg auf zur Geschäftsstellenleiterin im heimatlichen Lilienthal – und stieg im Jahr 2010 nach neun Jahren bereits wieder aus. Mit siebenundzwanzig.

Cornelia Dotschat zuckt mit den Schultern, sagt: „Das Leben ist so bunt. Die Kaffee-Leidenschaft war einfach zu groß. Und ich hatte schon begonnen, der Kreissparkasse Kaffee meines Vaters zu verkaufen…“

Der Kaffee trat wieder massiv in ihr Leben… Wenn man das Foyer von de koffiemann betritt, dann sieht man gleich den Kaffeebusch mit den roten Kirschen. Cornelia Dotschat lächelt: „Die reichen nur für eine Tasse.“ Für die braucht man sieben Gramm Kaffee. Die bekommt man gerade so aus den paar Früchten heraus, denn unter dem Fruchtfleisch warten nur zwei kleine grün-gräuliche Kerne – die „Bohnen“. Und um die geht es ja.

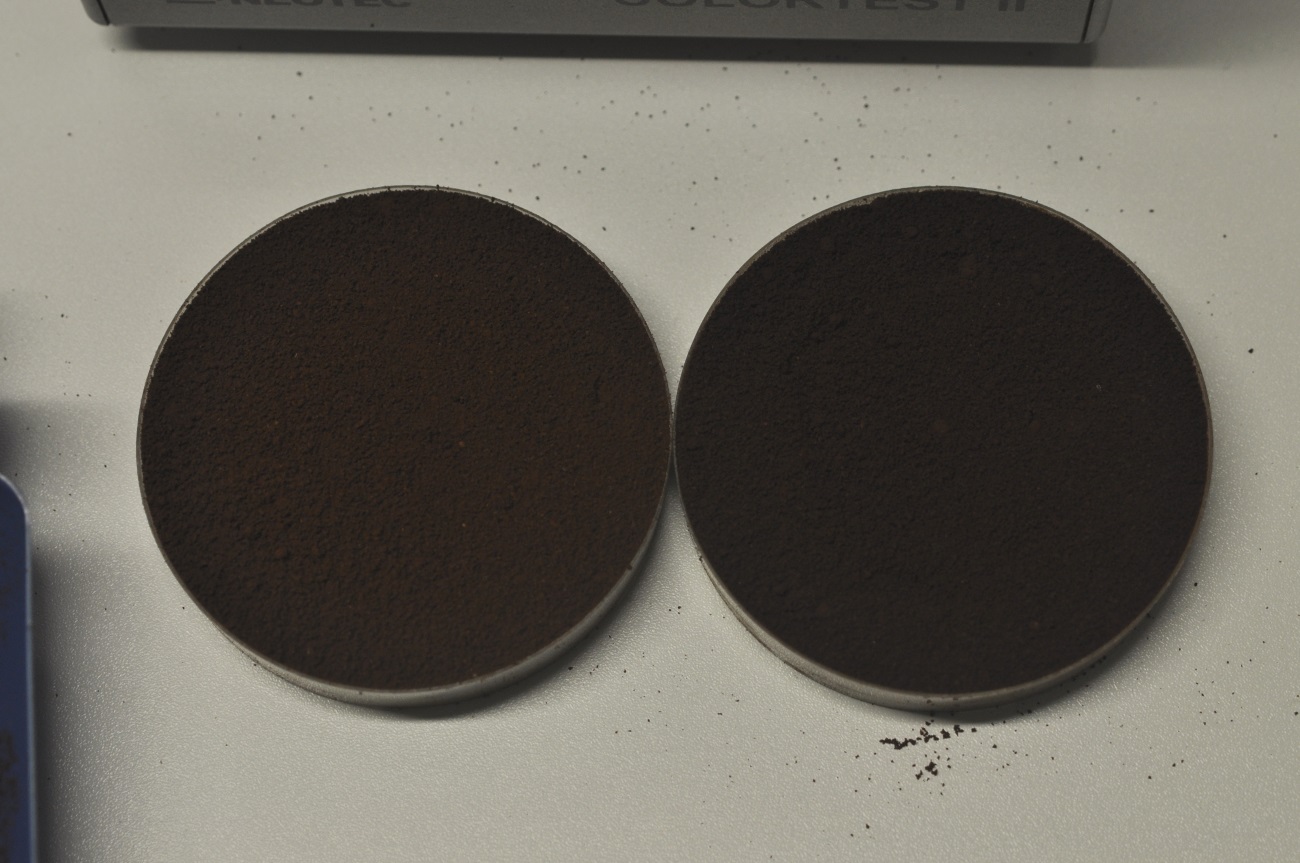

Man rechnet zweieinhalb Kilo Kaffeekirschen für ein Pfund Kaffee. Das Fruchtfleisch wird auf der Plantage beziehungsweise im Ursprungsland abgequetscht oder geschält – die Bohnen gehen auf die meist lange Reise und landen im Röster. Und hier trennen sich die Wege von Industrie- und Manufakturkaffee auch schon. Die Bohnen werden in der industriellen Kaffeeröstung nun bei bis zu 400 Grad Celsius etwa 90 Sekunden lang hocherhitzt, die Röstung anschließend durch Besprühen mit Wasser abgestoppt und der gemahlene Kaffee bisweilen auch noch mit unter anderem Maltodextrin und/oder Karamell – solange es deklariert wird – legal verschnitten (angeblich zur positiven geschmacklichen Beeinflussung – vor allem aber zur Verringerung der hohen Kaffeesteuer, wenn mehr als 11 % gestreckt und dann auch noch im Ausland produziert wird; Quelle: Mitteldeutscher Rundfunk, Archiv); die anderen Bohnen wandern zu in der Regel kleinen privaten Röstereien wie de koffiemann, die die Bohnen bei nur 200 Grad dafür bis zu 17 Minuten lang rösten, die Röstung danach mit Luft statt Wasser stoppen und in der Regel eben keinerlei Verschnitte mit Ergänzungs- oder Ersatzstoffen vornehmen.

Cornelia Dotschat: „Das ist auch der Grund, weshalb unser Kaffee immer teurer sein muss, als der günstige Kaffee der großen Konzerne – der Kunde bekommt halt auch etwas Anderes.“

Kaffeerösten ist nicht unbedingt Hexenwerk. Die Erstausstattung für eine professionelle Rösterei beträgt keine hunderttausend Euro. Das Rösten kann man lernen. Früher gab es angeblich allein in Bremen und Umland 700 Röstereien.

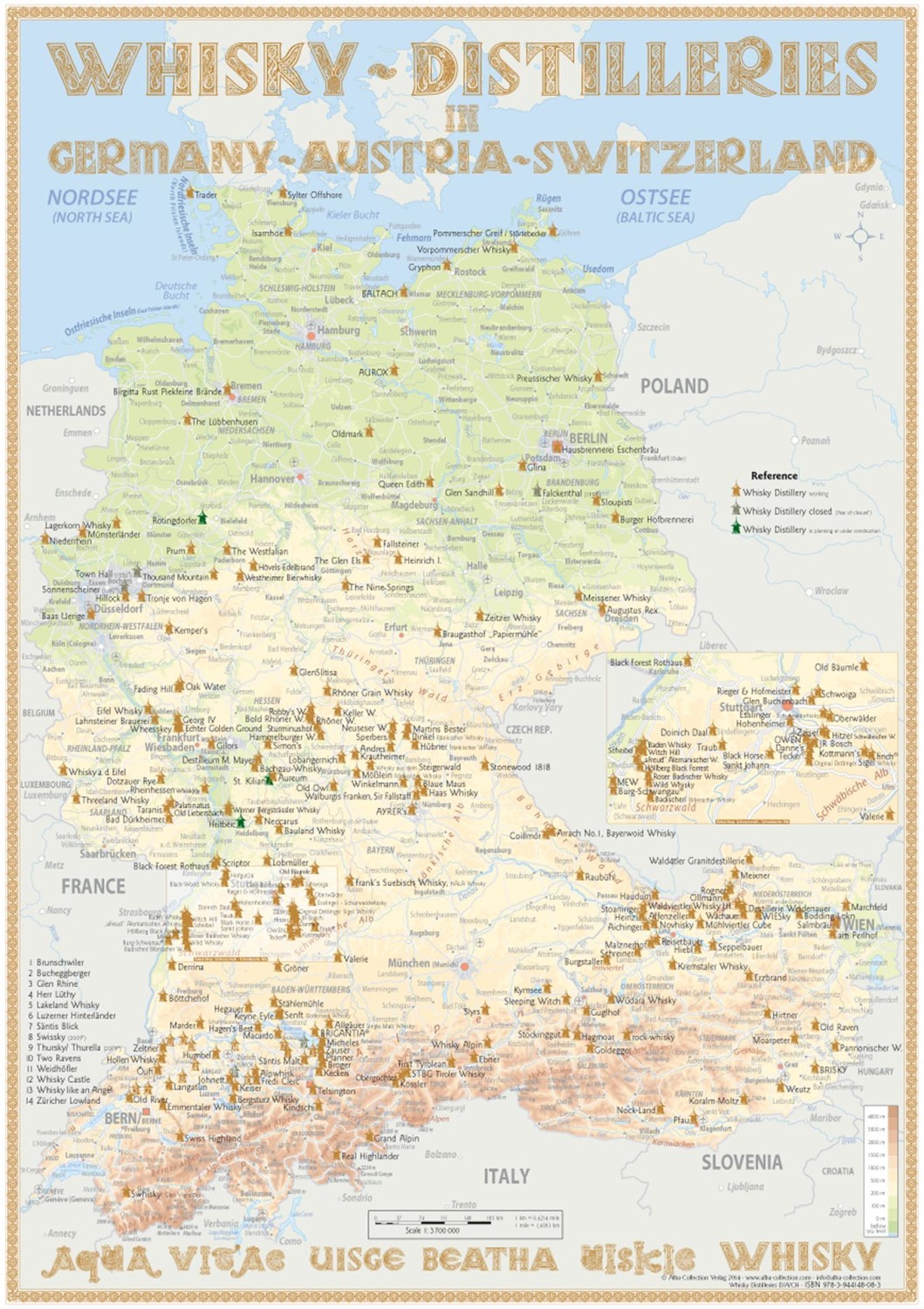

Heute gibt es mit Jacobs und Melitta zwei Große – und inzwischen schon wieder zwei Handvoll Kleine, Private, Mittelständische, Manufakturartige. Das macht klar, weshalb es nicht ausreicht, sorgfältig Rohkaffee irgendwo auf der Welt einzukaufen (die anbaustärksten Länder sind übrigens der Reihe nach Brasilien, Vietnam, Indonesien, Kolumbien und Indien, China liegt auch schon auf Platz 11) und weitere Bohnen für den Handel zu produzieren – sondern es muss Innovation her, wenn man von diesem gelistet werden will.

De koffiemann ist im Handel gelistet. Dazu beigetragen hat CupIn – ein System, das Dotschat und ihr Team mit einem Maschinenbauer entwickelt hat: Filterkaffee für eine Tasse. Es hört sich irgendwie überflüssig und nach Verpackungsmüll an, ist jedoch – wenn man der einzige Kaffeetrinker im Raum ist oder auf Reisen – sehr praktisch und schmeckt super. Und die Filter sind kompostierbar.

CupIn funktioniert so: Der Filter ist mit gemahlenem Kaffee gefüllt. Diesen reißt man oben auf und spannt ihn mit Papphaken über den Tassenrand. Heißes Wasser hineingießen, durchlaufen lassen – fertig.

Obwohl zehn Tassen 5,29 Euro kosten, wurden in den ersten acht Monaten nach der Markteinführung mehr als hunderttausend Einheiten in den Handel geliefert… Diese Innovation wurde bereits drei Monate nach Markteinführung bei der Wahl zum „Manufaktur-Produkt des Jahres 2016“ mit dem Sonderpreis „Beobachtung von Trends“ ausgezeichnet.

Und seit acht Wochen gibt es nun Kapseln mit Dotschats Manufakturkaffee für die Nespresso-Maschine: „Das war ehrlichgesagt jedoch ein langer Weg. Wir haben anderthalb Jahre daran getüftelt.“

Zunächst musste einmal Nespresso gerichtlich gezwungen werden, Wettbewerber überhaupt zuzulassen. Die kleine Kapsel war mit rund 200 Patenten und Geschmacksmustern geschützt. Diesen Kampf kämpften für Dotschat Andere, die auch auf den Kapselmarkt wollten. Deutsche Gerichte entschieden schließlich: Die Marktmacht von Nespresso ist so stark, dass sie mit ihren Patenten und Mustern Wettbewerb verhindert. Und kippten einen Teil des Schutzes.

Nun konnte es an das Entwickeln eigener Kapseln gehen. Dotschat: „Kapselwerke schossen aus dem Boden, man bewarb sich bei uns, wir haben kräftig gegoogelt – aber die Produkte waren nicht ausgereift.“ Kapseln fielen durch die Halterungen in den Maschinen, der Kunststoffbecher ließ zuviel Luft durch und der Kaffee in der Kapsel alterte zu schnell. „Die einfachste Frage war, wieviel und welcher Kaffee in die Kapsel hineinmuss. Und zwar nur Kaffee – sonst nichts.“ Vor einiger Zeit kam ein Abfüller auf Dotschat zu, dessen Kapsel wirklich funktioniert.

Bedarf wird gesehen: In den paar Wochen seit Markteinführung im September 2016 wurden die Kapseln schon von 30 Lebensmittelhändlern gelistet. Zehn Kapseln kosten 3,29 Euro.

Derzeit gibt es von de koffiemann einen ‚Lungo‘ aus der populären, fruchtigen Arabica-Bohne und ‚Espresso‘ aus Arabica mit 30 Prozent Anteil der Fülle und Kraft gebenden Robusta-Bohne. Dotschat: „Die Italiener machen ihren Espresso oft sogar nur aus Robusta, denn der gibt aufgrund der Inhaltsstoffe dieser Sorte die schöne Crema, den standfesten karamellfarbenen Schaum – und den Wumms.“

Fotos: Wigmar Bressel

- Manufakturen-Blog: Cornelia Dotschat mit ihrem Kaffeestrauch im Foyer von de koffiemann (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Der Rohkaffee kommt in großen Säcken von überall aus der Welt teilweise via Zwischenhändler nach Lilienthal (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Cornelia Dotschat am Trommelröster – davor wird die frische Röstung mit kalter Luft abgekühlt (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: geröstete – dunkle – und ungeröstete – helle – Kaffeebohnen (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Die unterschiedlich lange Röstung ist gut am Farbgrad des gemahlenen Kaffees zu sehen (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Farbliche Überprüfung der Rohkaffeelieferung auf das Zusammenspiel mit dem Trommelröster (Foto: Wigmar Bressel

- Manufakturen-Blog: Zum Farbvergleich für die Qualitätskontrolle gibt es eine lange Reihe an gebrannten Kaffeebohnen (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: In der Verpackerei – das Etikettieren erfolgt derzeit noch per Hand, da es viele unterschiedliche Produkte gibt (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Die Kapseln für das Nespresso-System sind verpackt (Foto: Wigmar Bressel)

- Manufakturen-Blog: Wenn man eine Kapsel öffnet, findet man bei de koffiemann nur Kaffee (Foto: Wigmar Bressel)

Jetzt kommt die Überraschung: Parallel zur Tour soll eine Zweitausstellung am 8. September 2016 in Berlin eröffnen. Pascal Johanssen: „Wir hatten das Gefühl, dass die Worldtour eine Basis braucht. Außerdem gibt es viele Besucher, die die ursprüngliche Ausstellung im Direktorenhaus im Jahr 2012 gesehen haben – und sich fragen, was ist eigentlich daraus geworden? Das Interesse ist unheimlich groß; aber die wenigstens Interessenten reisen nach China, um sich dort die Produkte aus deutschen Manufakturen anzusehen. Es wird von ihnen erwartet, dass sich deutsche Manufakturen auch irgendwo in Deutschland präsentieren.“

Jetzt kommt die Überraschung: Parallel zur Tour soll eine Zweitausstellung am 8. September 2016 in Berlin eröffnen. Pascal Johanssen: „Wir hatten das Gefühl, dass die Worldtour eine Basis braucht. Außerdem gibt es viele Besucher, die die ursprüngliche Ausstellung im Direktorenhaus im Jahr 2012 gesehen haben – und sich fragen, was ist eigentlich daraus geworden? Das Interesse ist unheimlich groß; aber die wenigstens Interessenten reisen nach China, um sich dort die Produkte aus deutschen Manufakturen anzusehen. Es wird von ihnen erwartet, dass sich deutsche Manufakturen auch irgendwo in Deutschland präsentieren.“