13. April 2017, Gräfenroda. Reinhard Griebel führt in Gräfenroda die letzte Manufaktur für Gartenzwerge – vor allem Deutsche und Amerikaner lieben sie noch. Ein Werkstattbericht.

Den Handschlag zur Begrüßung gibt Reinhard Griebel direkt durchs Fenster, hinein in den Märchen-Hof. Dort steht man also und realisiert nur langsam die Unwirklichkeit dieser Gegenwart, sie wirkt wie getuscht von ein paar Pixar-Zeichnern. Die reale Begrüßungshand von Griebel führt zu einem kleinen Männerkörper, darauf ein knubbelrundes Gesicht, so pudermatt und sanft wie der gebrannte Ton Tausender Zwerge, die hier wohnen. Griebel lächelt, kommen Sie doch herein, und während dies geschieht, denkt man an diesen Spruch von den Herrchen und ihren Tieren, die einander mit den Jahren immer ähnlicher würden und vielleicht ja nicht nur die.

Schon auf dem Papier hatte alles ja geklungen wie gemalt. Es war, nein, es ist einmal: Reinhard Griebel aus Gräfenroda in Thüringen, Betreiber der letzten deutschen Manufaktur für Gartenzwerge. Das Märchen ist also echt, und es verliert nicht dadurch, dass sein Beginn und sein Ende im Reich des Ungewissen liegen.

Es war einmal, nein, es könnte einmal so gewesen sein, dass die Wiege aller Gartenzwerge in Gräfenroda stand. Reinhard Griebel hat praktischerweise gleich selbst eine Chronik für sein Gartenzwergmuseum zusammengetragen. Sie nimmt ihren Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts bei Heinrich Dornheim, der in Gräfenroda mit seiner „Thierköpferei“, so schreibt es Griebel, „eine Tradition begründen würde, die sich bis heute trotz vieler Hindernisse und Anfeindungen erhalten hat.“ Bei ihm gelernt haben soll auch Philipp Griebel, ein Vorfahr, der Dornheim 14 Jahre lang diente und schließlich seine eigene Manufaktur eröffnete.

Die Bergleute waren seinerzeit wegen ihres Arbeitsumfeldes „von kleinem Wuchs“ und der alte Griebel soll bei Begegnungen mit ihnen auf die Idee mit den Zwergen gekommen sein. Sein Urgroßvater Philipp habe damit Mut und Fleiß der Bergleute würdigen wollen, sagt Griebel und das mache ihn zu einem der „Väter der Gnome“.

Reinhard Griebel hat viel getan, damit diesen Anschein wirklich niemand als trügerisch empfinden muss, sogar Postkarten hat er drucken lassen: Gräfenroda, „birth place of the garden gnome“.

Von „Hindernissen und Anfeindungen“ in der Folge dieser Geburt gäbe es nun mehr Geschichten zu erzählen, als man so denkt. Hier nur die jüngeren: Bald nach dem Zweiten Weltkrieg verbot ein Ministerium Familie Griebel, ihre Produkte im eigenen Land zu verkaufen. Der Zwerg sollte als Ausfuhrware Devisen bringen, „für den einfachen Bürger hier waren nur Zwerge zweiter Wahl und Exportüberhang vorgesehen“, sagt Reinhard Griebel, aber er weiß auch, dass ein solcher Überhang mit etwas Findigkeit letztlich immer irgendwie organisiert werden konnte. 1985 teilte die DDR Griebels Vater schließlich mit, er möge seinen Betrieb doch bitte ganz schließen und sich wie seine Mitbewerber der neu zu schaffenden „Gräfenroda-Keramik“ anschließen. Nachdem der Scheinriese DDR wenig später gefallen war, erkämpfte sich Familie Griebel den Betrieb zurück und erlebte gute Jahre.

Mehr zu erzählen gäbe es auch von den realen „Zwergenkongressen“ und den Zweifeln, die es dort an der Person Griebel (Selbstdarsteller!) und seiner Version der Genesis des Gartenzwerges gibt – manche sagen etwa, der Ur-Zwerg komme aus Drawno in Polen, und darüber dürfte man sich noch ewig streiten können. Faktisch aber bleibt es so, dass Reinhard Griebel und seine Frau als Letzte in diesem Land in nennenswertem Umfang und von Hand Zwerge produzieren, während andere nur darüber reden. Und wenn die Griebels schon derart emsig ihren Betrieb führen, dann darf man bei allen Zweifeln auch mal eine alte Weisheit aus dem Habitat der Zwerge hervorkramen: Ohne Arbeit, früh bis spät, kann dir nichts geraten / Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten.

Reinhard Griebel produziert heute an 200 Tagen im Jahr 4000 bis 5000 Zwerge, ein Drittel bleibt in Deutschland, ein weiteres geht in die USA, ein letztes ins europäische Ausland. In Deutschland heißen die Zwerge noch immer Fritz oder Gustav oder Herbert, in Frankreich verkaufen sie sich besser als: Jacques. Das Geschäft ist also international, das ist gut, weil neue Märkte erschlossen wurden, das ist aber auch schlecht, weil Deutschland keine heißherzige Nation der Gartenzwergfans mehr ist.

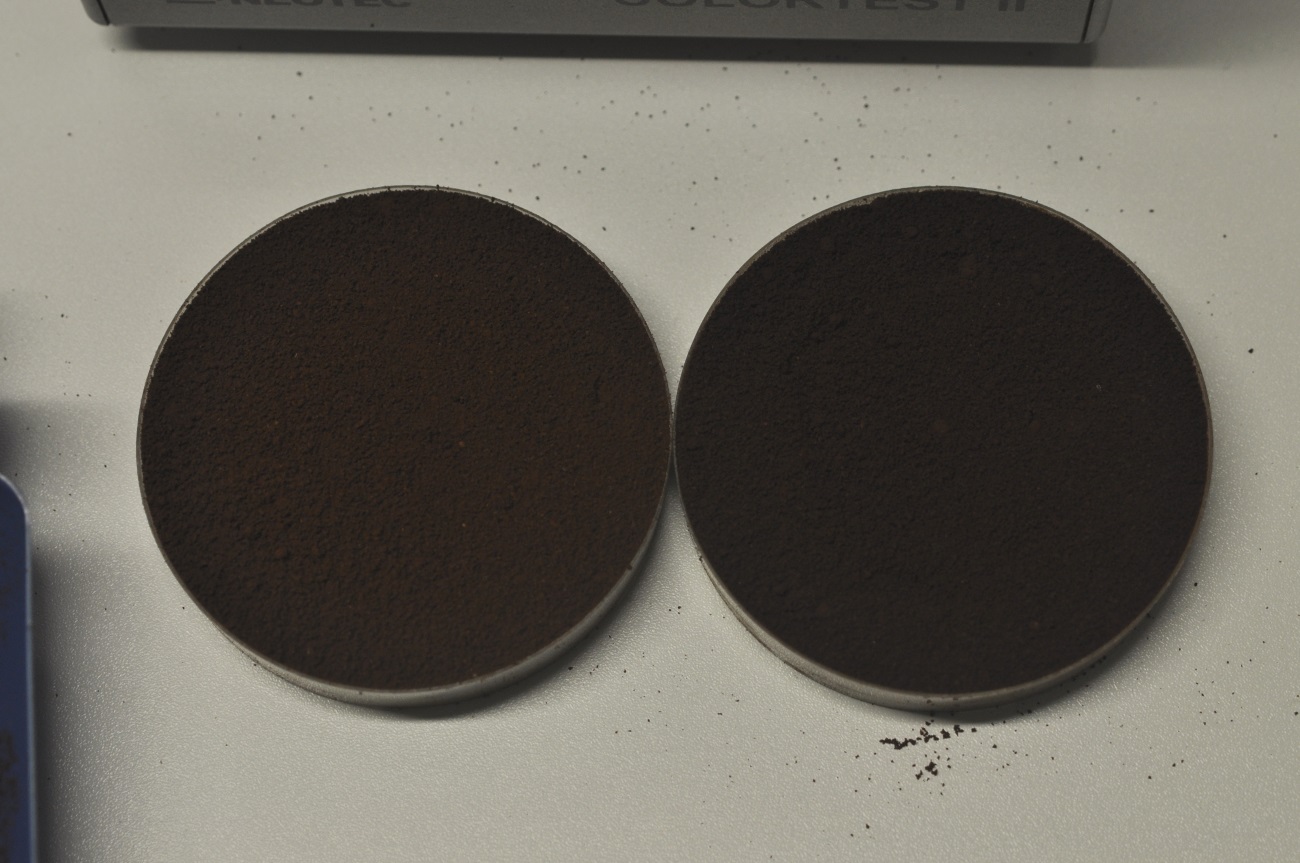

Und Internationalisierung ist ja selten eine Einbahnstraße. In China, sagt Griebel ohne Groll, gießen die Hersteller in großen Fabriken aus einer Plastikform bis zu 100 000 Zwerge, das macht dann einen Euro Stückkosten in der Produktion. Griebel hingegen verwendet Gipsformen, er kann ihnen mal 40, mal 45 Zwerge abringen, „dann verschwindet das Gesicht“. Bei anspruchsvollen Modellen kommen nicht selten mehr als zehn verschiedene Formen für Einzelteile zum Einsatz, wenn ein Zwerg zum Beispiel Pfeife raucht, dann braucht es allein dafür schon zwei Güsse.

Es ist eine gewisse Übersichtlichkeit, die Griebels Werkstatt in Gräfenroda auszeichnet, und es herrscht in ihr exakt jene nur minimale Unordnung, ohne die es keine echte Gemütlichkeit geben kann. Die Werkstatt ist das, was Olli Dittrichs Dittsche muggelig nennen würde, und sie ist auch eine Sturmhütte gegen die Massenware und ein Lazarett für Reinhard Griebels eigenes, letztes Aufgebot – die gebrannten Zwerge liegen auch mal flach darnieder und herum, ohne Füße oder mit abgeplatzten Fingern. Sie sind Helden der Handarbeit.

„Wir sind keine Politiker, wir arbeiten mit der Hand“, sagt auch Reinhard Griebel, das ist ihm wichtig. Er hat sich, weit mehr im Guten als im Schlechten, eingefunden in und abgefunden mit der Rolle des Mohikaners, des bis zum möglichen Schluss treuen Handwerktätigen.

Griebel sagt, er sei mit den Zwergen groß geworden, und das ist eine so schöne Formulierung, dass man sie eigentlich nicht mit Erläuterungen verunreinigen möchte. Aber: Reinhard Griebel meint damit, dass die Zwerge für ihn an erster Stelle nie Kunst waren oder Kitsch, sondern stets ehrlicher Täglichbrot-Erwerb. Deswegen befragt er sich auch mit 63 Jahren nicht, ob ihn die Allgegenwart der Gnome auch einmal ermüden könnte. Deswegen erzählt er mit glaubwürdiger Überzeugung davon, dass es auf der Welt doch im Grunde kein besseres Kollegium geben könne als seine Zwerge: „Die schimpfen nicht, die sprechen nicht und die lächeln den ganzen Tag, was will ich denn mehr?“

Ein wenig mehr Anerkennung, das wäre schon was, nicht für ihn, aber für die Zwerge. Der Gartenzwerg gilt als Schutzheiliger des deutschen Spießertums, und wenn ein junger Mensch sich heute damit eindeckt, dann steht er unter dem ernsten Verdacht zwanghaften Ironisierens. Dabei ist das Handwerk von Reinhard Griebel ein filigran-anspruchsvolles wie andere auch und objektiv betrachtet nicht minder von Wert. Subjektiv betrachtet dürften einem als Zwerg die Nasen anderer in der Regel gerümpft erscheinen.

Griebel hat sich eine schöne kleine Verbalskizze für diese Ungerechtigkeit der Welt zurechtgelegt, sie geht so: „Wenn ich zum Beispiel eine Schiller-Büste mache, dann kostet es 4000 bis 5000 Euro, die so zu modellieren, dass die Leute sagen: Ja, das ist Schiller. Wenn ich Schiller dann aber eine Zipfelmütze aufsetze, dann darf er plötzlich nur noch ein Zehntel kosten, weil dann ist es ja Kitsch.“

Nur, warum ist das so? „Man braucht die Zwerge erst mal nicht. Ein Leben ohne Gartenzwerge ist für viele nichts Besonderes“, sagt Griebel, was eine noch höfliche Formulierung für jene altbekannte Grausamkeit ist, dernach Kleine schon deswegen gern geschubst werden, weil sie es mit sich machen lassen. Griebel macht sich über diese seine kleine Welt wie auch über die große vor dem Tore so seine Gedanken, sie sind frei, auch während der Arbeit, „und das Schöne ist ja, man kann den Zwergen viel erzählen und sie erzählen es nicht weiter.“

Manchmal, sagt Griebel, ist es auch andersherum. „1999 war das, da hatte doch jeder auf der Welt einen Wunsch, wie es im neuen Jahrtausend weitergehen solle, und da haben mir die Zwerge erzählt: Wir wollen eine Frau.“ Ein so nachvollziehbarer wie eigener Wunsch, waren die Zwerge doch aus den Gnomen hervorgegangen und die Gnome wie beschrieben inspiriert von den Bergleuten, in deren Stollen wiederum keine Frauen hatten arbeiten dürfen. Griebel entschied sich für die Moderne, er schuf die „Gräfin Roda“ und er landete dafür, kein Scherz: vor Gericht.

Die Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge lud Griebel vor das Zwergengericht in Basel. Worauf lautete die Anklage? „Nicht statutengerecht, weil kein Bart“, sagt Griebel, er wurde dann tatsächlich verurteilt, wobei er strafmildernd in eigener Sache nicht unerwähnt lassen möchte, dass es schon auch lustig gewesen sei, „die Richter trugen ja alle Zipfelmützen. Aber es war gleichzeitig sehr ernst, schließlich ging es um eine Frau, und da war ja auch die Frage, was passiert, wenn bei den Zwergen die Frauen und die Männer mal zusammen im Ofen sind.“

Das Zwergengericht jedenfalls erlegte Griebel auf, die Produktion der Gräfin einzustellen und nur noch Restbestände zu verkaufen. Die Restbestände halten sich auf wundersame Weise bis heute, immer wieder tauchen irgendwo ein paar neue Gräfinnen auf, und wer weiß, vielleicht passiert ja wirklich etwas in den Öfen, die nachts im Schutz der Dunkelheit ziemlich ordentliche Betriebstemperaturen erreichen. Offiziell brennt Griebel nachts, weil da der Strom günstiger ist, aber nicht nur er weiß, was sich auf Munkeln reimt.

Um den Zwergennachwuchs ist es auf längere Sicht trotzdem nicht gut bestellt. Griebel wird nicht bis zu seinem Jüngsten Tage in der Werkstatt stehen, seine beiden Kinder haben sogenannte ordentliche Berufe ergriffen – und auf den dauerhaften Bestand der Nachfrage würde selbst der Hausherr keine Wette abgeben. Griebel schwankt zwischen sanftmütigem Fatalismus und zarter Hoffnung, wenn er über die Zukunft der Zwerge nachdenkt, mal formuliert er ein Stellenprofil für seinen möglichen Nachfolger (kein Manager-Typ!), mal kommt er wieder auf die Chinesen zu sprechen, die ja eben auch nicht doof seien und die oberflächlichen Interessen auch des hiesigen Marktes am Ende besser bedienen könnten.

Womöglich ist es so, dass der Zwerg demnächst ein weiteres Mal zu einer deutschen Symbolfigur wird. In Thüringen diskutiert die Landespolitik gerade heftig eine Verwaltungs- und Gebietsreform, die helfen soll, den Bevölkerungsrückgang und das Ausglühen vor allem kleinerer Orte aufzufangen. Auch um Gräfenroda wickelte die Treuhand nach der Wiedervereinigung das Abenteuerland ab, nur etwas mehr als 3000 Einwohner sind geblieben, und wenn man den Märchenhof der Griebels verlässt und über die Autobahn davonrauscht, dann kann man eine Weile auf dem schönen Wort Jing-Jin-Ji herumkauen, von dem im Radio die Rede ist, dieser geplanten chinesischen Metropolregion mit ihren vermutlich 130 Millionen Einwohnern.

Im Film war es einst auch so, dass dem handgeschaffenen Gartenzwerg das Ende drohte. In Go Trabi Go 2 – Das war der wilde Osten reiste Udo Strutz in die USA, rumpelstilzte einen Millionen-Investor herbei und kehrte als Held zurück. Nur war das eben kein reales Märchen, und in der Realität ist es leider so, dass der Präsident der USA angekündigt hat, seinem Land zu neuer Größe zu verhelfen. Der Zeitgeist, er sprach sich auch in dieser Ankündigung mal wieder deutlich gegen die Zwerge aus.

Lizensierter Nachdruck des Artikels in der Süddeutschen Zeitung vom 8./9. April 2017. Dank an den Fotografen Moritz Frankenberg für die Erlaubnis zur kostenfreien Nutzung seiner wunderbaren Fotos!

Fotos: Moritz Frankenberg